游客少了15万,8亿项目停了:峨眉山的“降温”警示了什么?

业内人士指出,项目定位与景区属性的错位是根本症结。

来源丨华博观察

编辑丨何慧芳

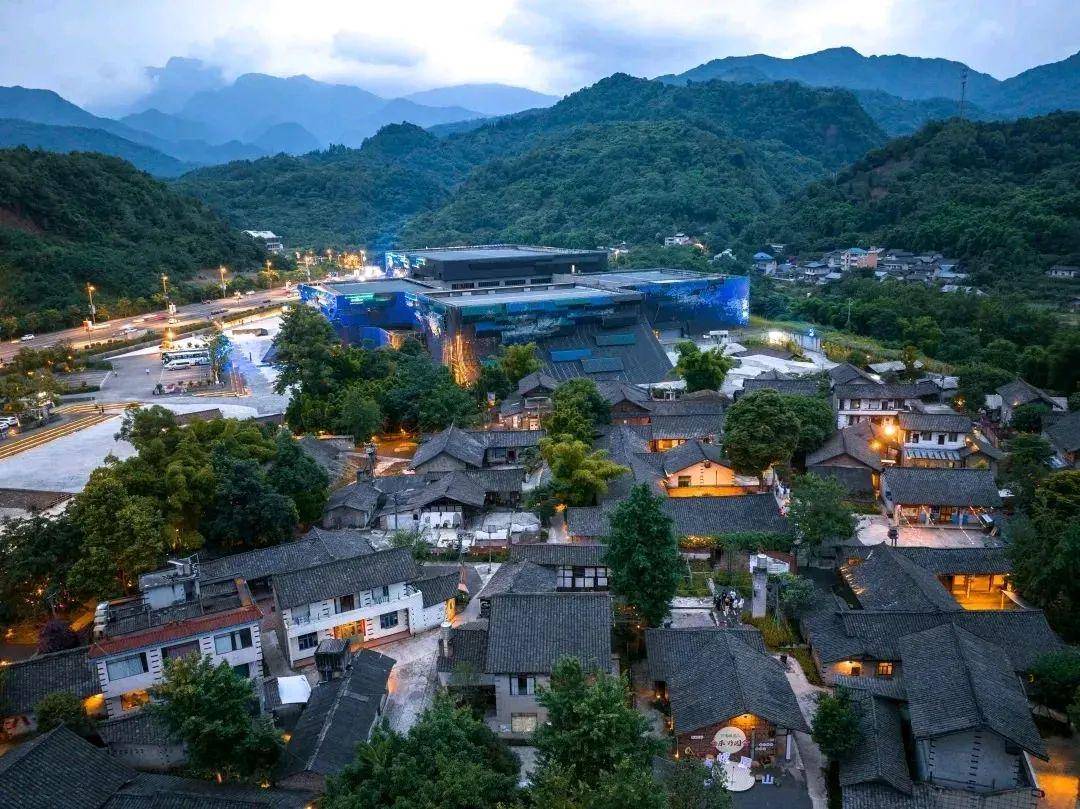

2025年盛夏,峨眉山脚下的《只有峨眉山》剧场悄然谢幕。这个投资超8亿元、曾被寄予厚望的文旅标杆项目,在运营近六年后按下暂停键,不仅成为峨眉山景区上半年业绩下滑的缩影,更折射出国内文旅融合发展的深层困境。 数据显示,2025年上半年峨眉山景区接待游客量同比减少14.59万人次,降幅达6.5%;营业收入同比下滑10.07%,净减少5115万元。三大核心业务全线遇冷:门票收入降9.53%,索道收入降7.51%,酒店收入降12.13%。而《只有峨眉山》的停摆,无疑让这场"寒流"更添寒意。

01

重金打造的文旅样本为何折戟?

作为王潮歌"只有"系列开山之作,《只有峨眉山》从诞生就自带光环。这个占地117亩、拥有三个剧场的行进式情景剧,曾斩获"成渝十大文旅新地标"等多项荣誉,被视为四川文旅融合的典范。其8.19亿元的投资规模,在西南地区同类项目中堪称翘楚。

但光鲜的数据背后,是持续扩大的亏损黑洞。从2019年公演至今,项目运营主体云上旅投累计亏损已超6亿元。2025年上半年,该公司净亏损1613万元,背负的4.93亿元贷款更是压在母公司峨眉山A肩上的重担。为维持项目运转,峨眉山A不仅按持股比例代还贷款189万元,还额外提供375万元财务资助用于员工安置,财务风险持续累积。

业内人士指出,项目定位与景区属性的错位是根本症结。峨眉山作为传统山岳型景区,游客以一日游为主,过夜率长期偏低,而《只有峨眉山》主打298元起的夜游长剧,需要高客单价和二次消费支撑。这种先天不匹配,让项目从一开始就陷入"叫好不叫座"的尴尬。

02

文旅融合的破局之道在哪?

对比《印象丽江》年净利润超2400万元、《印象大红袍》年赚4500万元的成绩单,《只有峨眉山》的困境更显典型。专家分析,成功的景区演艺项目往往具备三个特质:与地域文化深度绑定、持续内容迭代、构建多元消费场景。

《印象丽江》将纳西族文化与雪山景观融为一体,《又见平遥》通过沉浸式体验带动餐饮、文创消费,这些项目都实现了"演出+生态"的协同。而《只有峨眉山》六年未对剧目进行重大升级,二次消费体系建设滞后,单纯依赖门票收入难以覆盖重资产投入成本。

峨眉山并非没有尝试突围。2024年,项目方曾计划引入露营、电竞、非遗集市等新业态,试图打造"峨眉第一站"消费场景。但这些举措未能及时落地,最终未能扭转颓势。这反映出重资产文旅项目在转型中的普遍困境:决策链条长、市场反应慢,难以快速适应游客需求变化。

03

行业调整期的生存逻辑

《只有峨眉山》的停摆,发生在国内旅游市场结构深刻调整的背景下。2025年上半年,国内游人次稳步增长,但游客消费更趋理性,"性价比"成为关键词。这种变化对依赖高消费的文旅项目构成直接挑战。

峨眉山主景区的业绩下滑也印证了这一趋势。门票、索道等传统业务收入全面下降,说明单纯依靠资源垄断的盈利模式正在失效。如何从"门票经济"向"体验经济"转型,成为所有传统景区必须面对的课题。

值得注意的是,峨眉山仍在探索破局路径。其数智旅游业务的布局,以及茶业等衍生产品的开发,显示出从单一观光向多元经营的转型努力。但这些新业务目前占比不足15%,短期内难以扛起增长大旗。

《只有峨眉山》的停摆是一面镜子,照见了文旅融合过程中的浮躁与阵痛。当资本热情褪去,真正考验项目生命力的,还是对文化内涵的挖掘、对消费需求的把握、对运营效率的掌控。

版权声明:如涉及版权问题,请作者持权属证明与本网联系,仅供传播,不代表本号或本网立场,且不承担、不负责任何追究责任。