《遇见喀什》:在木卡姆的旋律里,触摸丝路文明的温度

时隔一年,再次来到新疆喀什,依然住在徕宁饭店。傍晚,开始本次活动的第一项行程,我们乘车来到遇见喀什国际演艺中心,这座耗资2.2亿打造的沉浸式剧场,正以“十二木卡姆”为钥匙,开启一场跨越千年的文化寻根之旅。

关于《遇见喀什》

作为新疆首部室内沉浸式演艺,《遇见喀什》以“中国非遗活态传承样本”的定位,将喀什古城的历史基因与现代数字技术深度融合。全剧以“十二木卡姆”为叙事主线,通过“时空之门”、“疏勒古城”、“丝路明珠”、“乐魂剧场”四大空间,构建起一个可触、可感、可参与的文化宇宙。总投资超2.2亿元的硬件配置,让全息投影、环绕立体声与舞台机械技术在此碰撞,将非遗从博物馆的玻璃柜中解放,化作观众脚下流动的星河与头顶盘旋的鹰笛声。

行进式观演

演出采用“行进式+坐定式”的独特设计,观众随剧情移动,成为故事的一部分。首章“时空之门”以全息投影重现古丝绸之路的盛景:驼队驮着丝绸与瓷器穿过黄沙,商贾在疏勒古城的巴扎中讨价还价,维吾尔族老者弹奏着萨塔尔,琴音如喀什噶尔河的水波荡漾。行至“疏勒古城”篇章,实景搭建的非遗巴扎令人惊艳——艾德莱斯绸的织机在角落低语,馕坑飘出麦香,演员们身着绣金长袍,用舞蹈演绎《十二木卡姆》的诞生传说。

时空之门

首章“时空之门”以全息投影技术构建起一个虚实交错的时空隧道。当数字灯光将喀什古城的砖墙投射成流动的星河,当虚拟的驼队从观众头顶“踏过”,历史不再是教科书中冰冷的文字,而是可感知的风沙与温度。演员在光影中穿梭,时而化作丝绸之路上的商旅,时而成为木卡姆乐师,用肢体语言诉说着这片土地的故事。

丝路明珠

“丝路明珠”篇章将非遗活化推向高潮。观众可亲手触摸艾德莱斯绸的纹样,跟随匠人学习馕的制作,甚至与虚拟的张骞“对话”。全息投影中,慕士塔格峰的冰雪与塔克拉玛干沙漠的烈日交替闪现,丝绸之路的商队与现代旅游者的身影重叠,仿佛听见时空的回声:“这里从未被遗忘,只是换了一种方式重生。”最震撼的莫过于“乐魂剧场”,当113位演员身着盛装齐奏《拉克木卡姆》,萨塔尔的苍凉、弹拨尔的明快、手鼓的热烈在空气中交织,观众席的灯光渐暗,所有人都不自觉地跟随节奏拍掌——此刻,非遗不再是书本上的符号,而是流淌在血液中的文化基因。

疏勒古城

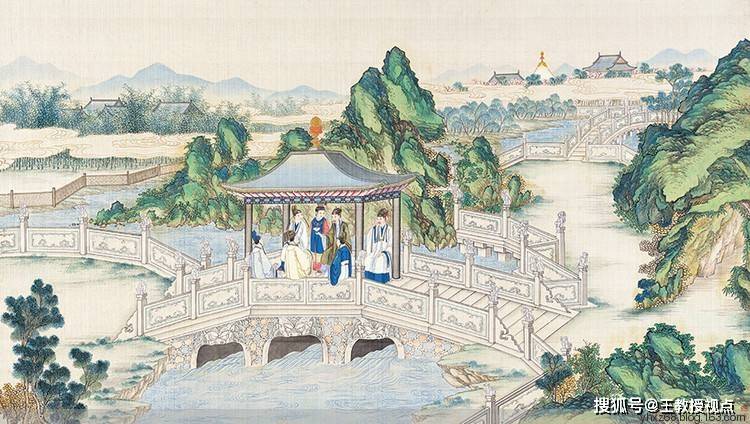

接着进入“疏勒古城”篇章,实景搭建的非遗巴扎令人惊艳。艾德莱斯绸的织机在角落低语,馕坑飘出麦香,铜匠敲打着银器,演员们身着绣金长袍,用舞蹈演绎《十二木卡姆》的诞生传说。最动人的是“阿曼尼莎汗”的独白场景:这位16世纪的叶尔羌汗国王妃,如何带领乐师深入民间,将散落的木卡姆曲调系统整理为十二套大型套曲。当她的幻影在纱幕中吟唱“吾心向月,木卡姆为舟”,泪水悄然模糊了视线——原来,非遗的传承从不是一个人的战斗,而是一代代喀什人对美的永恒追寻。

乐魂剧场

终章“乐魂剧场”以坐定式演出将情绪推向顶点。113位演员身着盛装,用歌、舞、乐演绎《十二木卡姆》的传奇。萨塔尔的苍凉、弹拨尔的明快、手鼓的热烈在空气中交织,当《拉克木卡姆》的旋律响起,观众席的灯光渐暗,所有人都不自觉地跟随节奏拍掌——此刻,非遗不再是书本上的符号,而是流淌在血液中的文化基因。

拉失德汗与阿曼尼莎汗,在庄严的宫廷场景中,阿曼尼莎汗以非凡的才华和魄力,收集、整理、规范了散落的木卡姆乐章。看着他们的身影,权力与热爱共同守护并升华文化的璀璨图景在我眼前清晰展现。

而当看到学者万桐书在极其艰苦的条件下,用老式录音设备抢救录制濒临失传的木卡姆片段,身边的妻子连晓梅默默支持的身影时,我被这份现代知识分子的使命与坚守深深打动,也更加深刻地体会到了文化传承的艰辛与伟大。当最后恢弘的乐章奏响,我仿佛看到喀什千年的文化基因在光影中跳动、融合、传承不息。

在喀什,遇见文明的永恒

走出剧场时,喀什古城的灯笼已次第亮起,烤肉摊的烟火与木卡姆的旋律在空气中交织。这场演出让我明白:非遗的传承,从不是将过去封存在玻璃柜中,而是让它在现代土壤里开出新的花。

这场演出以科技为舟、艺术为桨,载我们溯流至文化基因的源头——那里没有舞台与看台的鸿沟,只有对生命礼赞的共舞。正如那位扮演阿曼尼莎汗的演员所言:“木卡姆不是博物馆的标本,而是沙漠里年年开花的老树。”当现代剧场与千年乐魂在此相遇,我们终于懂得何谓“不到喀什不算到新疆”的真谛!

版权声明:如涉及版权问题,请作者持权属证明与本网联系,仅供传播,不代表本号或本网立场,且不承担、不负责任何追究责任。